透明骨格標本作り

2011年07月22日/ 教材(生物標本)

透明骨格標本!

知ってますでしょうか

動物の骨格が透明な瓶の中に浮いているヤツです。

なんやコンデジは使いにくい!ピントが合わん!

これは某科学啓蒙施設での共同作業(といっても私は口だけ出してへらへらしてる担当)

透明骨格標本の肝は軟骨(ソーキそばでいうと柔らかくて食べれる白い部分)と硬骨(皿に取り出す部分)を染め分け、筋肉,その他の組織にある色素を脱色して透明にし、軟骨と硬骨がどんなふうに体をつくってるか可視化するというもの。ホルマリンなどでガチガチに固定した標本を用い、軟骨にあるコンドロイチンなどの多糖類に選択的に沈着するアルシアンブルーという色素で軟骨を青色に染色し、硬骨には硬骨のCaなどの金属イオンと結合するアリザリンレッドという赤い色素で染色することで軟骨と硬骨を染め分け、その後トリプシンなどのタンパク質分解酵素でタンパク質を分解・除去し、アルカリで洗浄・脱色したらそれぞれの物質と結合して染色されているところ以外の色素が抜けて透明になるので最後に除去したタンパク質の代わりにグリセリンなどの高分子糖類の溶液に浸して置換してやれば標本の完成となります。

原理は簡単でしょ?さっそく始めましょう。

いるもの

生き物(薄いものや小さい物が向いてます。大きいのはそれなりの技術がいります)

“ほ”のつく生き物屋さんの使う薬(固定用:タンパク質の網目構造を固めて酵素分解処理時に崩れないようにする)

アルシアンブルー(軟骨染色液用色素)5g 3k円くらい

95%エチルアルコール(消毒用とかで売ってます)500ml 1.5k円くらい

氷酢酸(染色液用) 500ml 0.7k円くらい

四ホウ酸ナトリウム水和物(アルカリ緩衝材) 500g 1.2k円くらい

トリプシン(タンパク質分解酵素)25g 3k円くらいから(失活しやすいので乾燥材とともに冷凍等、指示に従って保存)

水酸化カリウム(タンパク質除去) 500g 1k円くらい

アリザリンレッド(硬骨染色用色素) 25g 5k円くらい

グリセリン(保存用)500g 1.5k円くらい

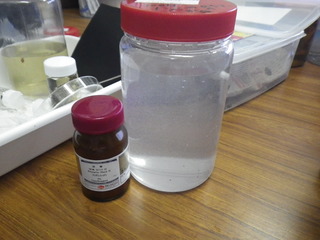

標本瓶(広口T型瓶が使いやすいけどなんでもいいです。)複数個

箸とかピンセット、薬さじとか

標本入れる小瓶

やる気と熱意、まわりの理解

作っとくもの

“ほ”標本

飽和四ホウ酸水溶液(水に溶けるだけ溶かして底に溶け残ったホウ酸がたまった状態)

0.5%水酸化カリウム水溶液

0.5%水酸化カリウム:グリセリン液シリーズ(3:1、1:1、1:3)

エタノール(95%、80%、40%、15%)

めんどい準備はこれで一応完了。さぁ作りましょう

透明標本にする標本はあらかじめ十分すぎるほど水洗し、ホルマリンを除去し中性にしておきます。これは軟骨染色の色素がしっかり結合するための処理になります。皮の硬いものなどはこの時点である程度皮を剥いておくと染色しやすいです。

今回モニターになってくれたのはクロホシマンジュウダイ、ヨウジウオ、アミアイゴ(幼)、ニジギンポなどお外で採ってきたけどお亡くなりぃの標本を使います。

軟骨染色液(アルシアンブルー)につけます(具合を見ながら1,2日)(A.B.10mg+95%ETOH80ml+AceticAcid20ml)

こまい標本は扱いやすいように三角コーナーメッシュにいれてまとめて扱います。

この状態で2日放置プレーで軟骨染色終了、アルコールで軟骨以外に入り込んだ色素、酢酸などを脱色、除去、タンパク質分解酵素の働きやすい環境づくりのために段階的に水に置換(入れ替え)していきます。色素などは毒性があるので素手でいじくり回さないこと!箸やピンセットを使いましょう。

染まるとこんな感じになります。十分に水にさらしていい感じになったら

いよいよタンパク質を分解します(トリプシンやパパインなど)。

タンパク質を分解するのは酵素(こうそ)というこれまたタンパク質の一種、コイツは生き物と同じで少々気難しいもんです。酵素はアミノ酸の連なったひも状構造のもので温度やPHといった溶媒の環境でひものねじれ方(3次元構造)が変化します。酵素はあるねじれ方のときに一番性能を発揮する、という条件が決まっているので、(結構お高い)酵素さんに十分な仕事をしてもらわんとそろばんが合わなくなるでこの行程では最適PHと最適温度というその酵素が最もよく働く環境を作り標本を分解してもらいます。その補助に使うのが飽和ホウ酸水で、これと水を3:7の割合で入れて酵素耳かき2、3杯いれたらじっくり待ちながら透明になるのを楽しみにします。(この際小さい物などは溶けすぎることがあるのでこまめにチェックが必要です。(場合によっては冷蔵庫など温度を調節するといいです)

(わかりにくいかな?)トリプシンでタンパク質が分解するとてろんてろんに柔らかくなり、透過光でみるとうっすら透けて見えるようになります。

(大きいものや厚みのあるものは時間がかかります:数日から数週間、途中酵素液を取り替えたりしながら色が透けて見えるようになるまで工夫してください)。酵素液は目安で3,4日で反応しなくなる(酵素が仕事を終える)のでそしたら換えてみてください(水が濁ったり青くなるので目安にする)。で、あまり放置プレーするとでろんでろんのスライムお化けになってゴミ箱行きになるので小さい物は特にこまめに見るなど注意しましょう。酵素処理をすると標本はてろんてろんに柔くなるので薬さじやスプーンなどで取り上げるようにしましょう。このようになったら酵素液から取り出し、次の段階、硬骨染色液につけます(大きさや標本時の状態などで酵素処理に時間差が出るので先に透明化したものはホウ酸水の中にでもほりこんでためておいてください)。

うっすら透けててろんてろんになったら今度は硬骨を染色します。

0.5%KOHにアリザリンレッド耳かき1パイを溶かした溶液に標本を漬け込みます(1,2日くらい)。つかりを確認しながら調整してください。つけすぎると全体がこゆーくなってしまいます。

光にかざすと硬骨の部分があかーく染まっていればOKです。取り出してよく水洗(2,3回水を替える)、後に0.5%KOH水溶液にさらし、標本についた余分な色素を除去します。ここで染色具合を確かめて足りなかったらも一度染色してください。

余分な色素が抜け、透明になり、骨が透けてきたら置換作業に移行します。

KOHの多いグリセリンで体内の水分を置換(入れ替え)ていきながらさらに脱色させます

一晩置くと溶液に溶け出した色素で色がついて、その分標本が透けてキレイに、、

この辺りはなるべく時間をかけて丁寧にすると仕上がりがよろしくなります。

んで

少しずつ濃度の高いグリセリン液に置換して、

ウロコや内蔵の残ってるヤツはこの時点で

そんただもんを除去除去除去。

きれいになったらあとは愛でるだけ

最後にサラピンの100%グリセリンに置換したら完成です。

裏からバックライト入れるとキレイに染め分けられた標本となります。

グリセリン自体は吸湿性の高い物質なのでしっかり栓の出来る(パッキンのある)小瓶にいれて保存します。

並べてみると まぁ素敵! です。

薬品をそろえるのが大変なのと、グリセリンがべたつくなど、家庭でやるにはよっぽどのハードルをクリアしないと理解が得られないかもしれませんがなかなか面白い標本となります。皆さんも試してみてはいかがでしょう。今後企画展などで紹介できるといいなぁと某施設担当さんと画策ちう。

追記(10月13日)業務連絡両爬はこんなです

シリケンイモリ

クサガメ

シリケンイモリ幼生

オキナワアオガエル

オキナワキノボリトカゲ

ハナオコゼ(これは魚類か、、)

こんな感じっす

知ってますでしょうか

動物の骨格が透明な瓶の中に浮いているヤツです。

なんやコンデジは使いにくい!ピントが合わん!

これは某科学啓蒙施設での共同作業(といっても私は口だけ出してへらへらしてる担当)

透明骨格標本の肝は軟骨(ソーキそばでいうと柔らかくて食べれる白い部分)と硬骨(皿に取り出す部分)を染め分け、筋肉,その他の組織にある色素を脱色して透明にし、軟骨と硬骨がどんなふうに体をつくってるか可視化するというもの。ホルマリンなどでガチガチに固定した標本を用い、軟骨にあるコンドロイチンなどの多糖類に選択的に沈着するアルシアンブルーという色素で軟骨を青色に染色し、硬骨には硬骨のCaなどの金属イオンと結合するアリザリンレッドという赤い色素で染色することで軟骨と硬骨を染め分け、その後トリプシンなどのタンパク質分解酵素でタンパク質を分解・除去し、アルカリで洗浄・脱色したらそれぞれの物質と結合して染色されているところ以外の色素が抜けて透明になるので最後に除去したタンパク質の代わりにグリセリンなどの高分子糖類の溶液に浸して置換してやれば標本の完成となります。

原理は簡単でしょ?さっそく始めましょう。

いるもの

生き物(薄いものや小さい物が向いてます。大きいのはそれなりの技術がいります)

“ほ”のつく生き物屋さんの使う薬(固定用:タンパク質の網目構造を固めて酵素分解処理時に崩れないようにする)

アルシアンブルー(軟骨染色液用色素)5g 3k円くらい

95%エチルアルコール(消毒用とかで売ってます)500ml 1.5k円くらい

氷酢酸(染色液用) 500ml 0.7k円くらい

四ホウ酸ナトリウム水和物(アルカリ緩衝材) 500g 1.2k円くらい

トリプシン(タンパク質分解酵素)25g 3k円くらいから(失活しやすいので乾燥材とともに冷凍等、指示に従って保存)

水酸化カリウム(タンパク質除去) 500g 1k円くらい

アリザリンレッド(硬骨染色用色素) 25g 5k円くらい

グリセリン(保存用)500g 1.5k円くらい

標本瓶(広口T型瓶が使いやすいけどなんでもいいです。)複数個

箸とかピンセット、薬さじとか

標本入れる小瓶

やる気と熱意、まわりの理解

作っとくもの

“ほ”標本

飽和四ホウ酸水溶液(水に溶けるだけ溶かして底に溶け残ったホウ酸がたまった状態)

0.5%水酸化カリウム水溶液

0.5%水酸化カリウム:グリセリン液シリーズ(3:1、1:1、1:3)

エタノール(95%、80%、40%、15%)

めんどい準備はこれで一応完了。さぁ作りましょう

透明標本にする標本はあらかじめ十分すぎるほど水洗し、ホルマリンを除去し中性にしておきます。これは軟骨染色の色素がしっかり結合するための処理になります。皮の硬いものなどはこの時点である程度皮を剥いておくと染色しやすいです。

今回モニターになってくれたのはクロホシマンジュウダイ、ヨウジウオ、アミアイゴ(幼)、ニジギンポなどお外で採ってきたけどお亡くなりぃの標本を使います。

軟骨染色液(アルシアンブルー)につけます(具合を見ながら1,2日)(A.B.10mg+95%ETOH80ml+AceticAcid20ml)

こまい標本は扱いやすいように三角コーナーメッシュにいれてまとめて扱います。

この状態で2日放置プレーで軟骨染色終了、アルコールで軟骨以外に入り込んだ色素、酢酸などを脱色、除去、タンパク質分解酵素の働きやすい環境づくりのために段階的に水に置換(入れ替え)していきます。色素などは毒性があるので素手でいじくり回さないこと!箸やピンセットを使いましょう。

染まるとこんな感じになります。十分に水にさらしていい感じになったら

いよいよタンパク質を分解します(トリプシンやパパインなど)。

タンパク質を分解するのは酵素(こうそ)というこれまたタンパク質の一種、コイツは生き物と同じで少々気難しいもんです。酵素はアミノ酸の連なったひも状構造のもので温度やPHといった溶媒の環境でひものねじれ方(3次元構造)が変化します。酵素はあるねじれ方のときに一番性能を発揮する、という条件が決まっているので、(結構お高い)酵素さんに十分な仕事をしてもらわんとそろばんが合わなくなるでこの行程では最適PHと最適温度というその酵素が最もよく働く環境を作り標本を分解してもらいます。その補助に使うのが飽和ホウ酸水で、これと水を3:7の割合で入れて酵素耳かき2、3杯いれたらじっくり待ちながら透明になるのを楽しみにします。(この際小さい物などは溶けすぎることがあるのでこまめにチェックが必要です。(場合によっては冷蔵庫など温度を調節するといいです)

(わかりにくいかな?)トリプシンでタンパク質が分解するとてろんてろんに柔らかくなり、透過光でみるとうっすら透けて見えるようになります。

(大きいものや厚みのあるものは時間がかかります:数日から数週間、途中酵素液を取り替えたりしながら色が透けて見えるようになるまで工夫してください)。酵素液は目安で3,4日で反応しなくなる(酵素が仕事を終える)のでそしたら換えてみてください(水が濁ったり青くなるので目安にする)。で、あまり放置プレーするとでろんでろんのスライムお化けになってゴミ箱行きになるので小さい物は特にこまめに見るなど注意しましょう。酵素処理をすると標本はてろんてろんに柔くなるので薬さじやスプーンなどで取り上げるようにしましょう。このようになったら酵素液から取り出し、次の段階、硬骨染色液につけます(大きさや標本時の状態などで酵素処理に時間差が出るので先に透明化したものはホウ酸水の中にでもほりこんでためておいてください)。

うっすら透けててろんてろんになったら今度は硬骨を染色します。

0.5%KOHにアリザリンレッド耳かき1パイを溶かした溶液に標本を漬け込みます(1,2日くらい)。つかりを確認しながら調整してください。つけすぎると全体がこゆーくなってしまいます。

光にかざすと硬骨の部分があかーく染まっていればOKです。取り出してよく水洗(2,3回水を替える)、後に0.5%KOH水溶液にさらし、標本についた余分な色素を除去します。ここで染色具合を確かめて足りなかったらも一度染色してください。

余分な色素が抜け、透明になり、骨が透けてきたら置換作業に移行します。

KOHの多いグリセリンで体内の水分を置換(入れ替え)ていきながらさらに脱色させます

一晩置くと溶液に溶け出した色素で色がついて、その分標本が透けてキレイに、、

この辺りはなるべく時間をかけて丁寧にすると仕上がりがよろしくなります。

んで

少しずつ濃度の高いグリセリン液に置換して、

ウロコや内蔵の残ってるヤツはこの時点で

そんただもんを除去除去除去。

きれいになったらあとは愛でるだけ

最後にサラピンの100%グリセリンに置換したら完成です。

裏からバックライト入れるとキレイに染め分けられた標本となります。

グリセリン自体は吸湿性の高い物質なのでしっかり栓の出来る(パッキンのある)小瓶にいれて保存します。

並べてみると まぁ素敵! です。

薬品をそろえるのが大変なのと、グリセリンがべたつくなど、家庭でやるにはよっぽどのハードルをクリアしないと理解が得られないかもしれませんがなかなか面白い標本となります。皆さんも試してみてはいかがでしょう。今後企画展などで紹介できるといいなぁと某施設担当さんと画策ちう。

追記(10月13日)業務連絡両爬はこんなです

シリケンイモリ

クサガメ

シリケンイモリ幼生

オキナワアオガエル

オキナワキノボリトカゲ

ハナオコゼ(これは魚類か、、)

こんな感じっす

Posted by ヤポニカ at 11:06│Comments(6)

この記事へのコメント

こんにちは☆

生物に興味があり、いつも興味深く、ブログを拝見させていただいております。

特に透明骨格標本作りに興味があり、個人的にやってみたいなと思っているのですが、タンパク質を分解する為に必要なトリプシンが非常に高価で中々一歩が踏み出せぬままでおります。

沖縄生物倶楽部さんのブログを拝見させてもらったところ、トリプシンが25gで3千円と書いてありとても安くて驚いております。

どこで購入されているかなど教えていただけませんでしょうか?

宜しくお願いいたします。

生物に興味があり、いつも興味深く、ブログを拝見させていただいております。

特に透明骨格標本作りに興味があり、個人的にやってみたいなと思っているのですが、タンパク質を分解する為に必要なトリプシンが非常に高価で中々一歩が踏み出せぬままでおります。

沖縄生物倶楽部さんのブログを拝見させてもらったところ、トリプシンが25gで3千円と書いてありとても安くて驚いております。

どこで購入されているかなど教えていただけませんでしょうか?

宜しくお願いいたします。

Posted by なお at 2016年02月19日 12:44

なお さま

コメントありがとうございます

そうなんです、

トリプシンが高いのがネックなんですよね

一回に使う量は大したこと無いのですが一瓶買うと少ししてしまいます

で、トリプシンですが理由はわからないのですが値段の変動の大きい薬品です

あと、どのグレードで買うか(試薬特級〜)でもだいぶ違うのです

同じグレードのものでも時期によって変動しますし

取り扱いの業者によっても変動します

まずは複数の業者さんに問い合わせるのがいいのかな?と

あとは、ひとりで一から十までやると金かかってしょうがないので

学校を巻き込むとか、複数人で共同購入などして

一人当たりの負担を軽くするなどが可能かと,,

こちらも最近はこの値段では買えなくて、いろいろゴニョゴニョしています

ご参考までに

コメントありがとうございます

そうなんです、

トリプシンが高いのがネックなんですよね

一回に使う量は大したこと無いのですが一瓶買うと少ししてしまいます

で、トリプシンですが理由はわからないのですが値段の変動の大きい薬品です

あと、どのグレードで買うか(試薬特級〜)でもだいぶ違うのです

同じグレードのものでも時期によって変動しますし

取り扱いの業者によっても変動します

まずは複数の業者さんに問い合わせるのがいいのかな?と

あとは、ひとりで一から十までやると金かかってしょうがないので

学校を巻き込むとか、複数人で共同購入などして

一人当たりの負担を軽くするなどが可能かと,,

こちらも最近はこの値段では買えなくて、いろいろゴニョゴニョしています

ご参考までに

Posted by ヤポニカ at 2016年02月19日 13:14

at 2016年02月19日 13:14

at 2016年02月19日 13:14

at 2016年02月19日 13:14さっそくのお返事、ありがとうございました♪

とりあえず豚の膵臓由来のトリプシン1g6200円程度のものを検討しています。(高い・・・涙)

色々なHPで透明骨格標本の作成法を読み漁っているのですが、

だいたいどこも液100mlにつきトリプシン1gと書いてあります。。

100mlではやりたい試料(鳥・小ぶりなエイなど)がとうてい漬かりません・・・

計系豊富な沖縄倶楽部さんにお聞きしたいのですが、カエルなどのの標本をお作りになったときはどれぐらいの液量にどれぐらいのトリプシンを加えておられるのでしょうか?

お力をお貸しくださいませ・・・

とりあえず豚の膵臓由来のトリプシン1g6200円程度のものを検討しています。(高い・・・涙)

色々なHPで透明骨格標本の作成法を読み漁っているのですが、

だいたいどこも液100mlにつきトリプシン1gと書いてあります。。

100mlではやりたい試料(鳥・小ぶりなエイなど)がとうてい漬かりません・・・

計系豊富な沖縄倶楽部さんにお聞きしたいのですが、カエルなどのの標本をお作りになったときはどれぐらいの液量にどれぐらいのトリプシンを加えておられるのでしょうか?

お力をお貸しくださいませ・・・

Posted by なお at 2016年02月20日 10:04

なお さま

高いっすねソレ、、

酵素の特性を理解することと最適条件下にすることでかなりケチケチ出来ると思いますよ

ナカライのが15gで1、2万位が最近買った時の値段だったかな、、、

酵素はペプチドですから一般に熱、強酸 強アルカリには脆弱です

トリプシンは(うろ覚えですが)弱アルカリ性の30−40℃くらいがよかった?(データシートでちゃんと確認して下さい)

とくに軟骨染色で強酸側に飛ばして染色するので

しっかり標本を弱アルカリまで持っていかないと

酵素が無駄になります

あと溶液ですが

ホウ酸ー水で作った溶液をビニール袋にでも入れて使えば

液量は少なくて済みます

1g100mlは目安です

急ぐ時は沢山使っちゃう(ヒトの予算枠のときなど)こともありますが500mlの広口瓶でそのなかに耳かき1杯,ってのが私の基本です

いずれも一回で完成ではなく、大きさによって数回液をかえるので

一回当たりの酵素は少なくてもいいんじゃないでしょうかね

文章だとなかなか小さなコツが書きにくいところがありますが

山ほどケチケチワザはありますので

頑張ってみて下さい

高いっすねソレ、、

酵素の特性を理解することと最適条件下にすることでかなりケチケチ出来ると思いますよ

ナカライのが15gで1、2万位が最近買った時の値段だったかな、、、

酵素はペプチドですから一般に熱、強酸 強アルカリには脆弱です

トリプシンは(うろ覚えですが)弱アルカリ性の30−40℃くらいがよかった?(データシートでちゃんと確認して下さい)

とくに軟骨染色で強酸側に飛ばして染色するので

しっかり標本を弱アルカリまで持っていかないと

酵素が無駄になります

あと溶液ですが

ホウ酸ー水で作った溶液をビニール袋にでも入れて使えば

液量は少なくて済みます

1g100mlは目安です

急ぐ時は沢山使っちゃう(ヒトの予算枠のときなど)こともありますが500mlの広口瓶でそのなかに耳かき1杯,ってのが私の基本です

いずれも一回で完成ではなく、大きさによって数回液をかえるので

一回当たりの酵素は少なくてもいいんじゃないでしょうかね

文章だとなかなか小さなコツが書きにくいところがありますが

山ほどケチケチワザはありますので

頑張ってみて下さい

Posted by ヤポニカ at 2016年02月20日 10:39

at 2016年02月20日 10:39

at 2016年02月20日 10:39

at 2016年02月20日 10:39ヤポニカ様

ケチケチ技、色々あるのですね~!

中和をしっかりと行い、トリプシン様にご機嫌よく働いてもらえるだけの準備はしておこうと思います~

500mlで耳かき一杯☆

なんて素敵な節約家!

何度か液を変えた方が良いのですね。ふむふむ。

とりあえずジップロックに入れてヨーグルティアで温めながら様子を見ようと思います。

まだまだ師匠様には色々な技をお聞きしたいところですが、

何はともあれやってみます。

沢山のアドバイス、ありがとうございます♪

ケチケチ技、色々あるのですね~!

中和をしっかりと行い、トリプシン様にご機嫌よく働いてもらえるだけの準備はしておこうと思います~

500mlで耳かき一杯☆

なんて素敵な節約家!

何度か液を変えた方が良いのですね。ふむふむ。

とりあえずジップロックに入れてヨーグルティアで温めながら様子を見ようと思います。

まだまだ師匠様には色々な技をお聞きしたいところですが、

何はともあれやってみます。

沢山のアドバイス、ありがとうございます♪

Posted by なお at 2016年02月20日 15:07

なお さま

そうですね トリプシンの機嫌を損なわないことが肝要です

保存も気をつけて下さい

冷蔵庫からの出し入れで湿気て失活することもありますので、、

トリプシンの瓶(袋入り)ごと

大きめの密閉容器(T型瓶とか)に入れて保存するといいです

T型瓶ごと出して室温になるまで放置

使ったらすぐT型瓶に入れて冷蔵

です

温度高くすると反応がいいです

爬虫類ヒーターとか冬場は助かったりします

カエルはなるべく小さいの,が薬品が少なくていいですよ

頑張って下さい

そうですね トリプシンの機嫌を損なわないことが肝要です

保存も気をつけて下さい

冷蔵庫からの出し入れで湿気て失活することもありますので、、

トリプシンの瓶(袋入り)ごと

大きめの密閉容器(T型瓶とか)に入れて保存するといいです

T型瓶ごと出して室温になるまで放置

使ったらすぐT型瓶に入れて冷蔵

です

温度高くすると反応がいいです

爬虫類ヒーターとか冬場は助かったりします

カエルはなるべく小さいの,が薬品が少なくていいですよ

頑張って下さい

Posted by ヤポニカ at 2016年02月20日 17:06

at 2016年02月20日 17:06

at 2016年02月20日 17:06

at 2016年02月20日 17:06